ライフプラン表の入力シート「基本生活費」の物価上昇率0.5%とは?

「物価上昇率0.5%とは何ですか?」という質問をいただくことがあります。

これは「その家庭の生活費の水準が少しずつ上がっていく」ということではなく、社会全体の物価が少しずつ上がっていくことを想定して設定しているものです。「消費者物価指数」というものですね。

たとえば30年前の物価と現在の物価が異なるように、現在の物価と30年後の物価は異なると考えるのが自然でしょう。

食料品、水道光熱費、ガソリン、住宅費なんかは上がっている実感がありますね。

一方、1000円カットが普及した理容系、格安眼鏡チェーン、IKEAやニトリ等の家具、ユニクロの服なんかはこの数十年で低価格化が進んだ例といえそうです。

品目ごとに物価上昇率は異なりますが、総合すれば基本的には年間0.数%~、この3~4年は2%台の物価上昇をしています。

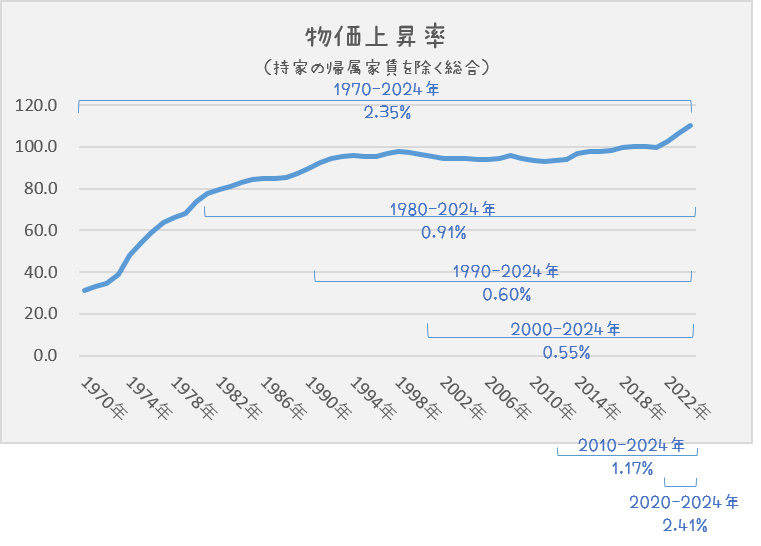

-物価上昇率-

1970年~2024年までの54年間 2.35%

1980年~2024年までの44年間 0.91%

1990年~2024年までの34年間 0.60%

2000年~2024年までの24年間 0.55%

2010年~2024年までの14年間 1.17%

2020年~2024年までの4年間 2.41%

上記の物価上昇率は、総務省統計局の消費者物価指数(CPI)から編集したものです。食料品とか日用品とか住宅とかいろいろと項目があるのですが、ライフプラン表の「基本生活費」に使用するものとしては、「持家の帰属家賃を除く総合」が適していると思い参考にしています。

ざっくりいえば、1970年頃からの過去約50年では年平均2.35%基本生活費が上昇してきたことになります。一方、1980年頃からの過去約40年では年平均0.91%の上昇率。一気に上昇率が鈍化しましたね。それだけ経済成長が低迷していたということでしょう。バブル崩壊以後の過去30年くらいでは物価上昇率は0.60%程。

一方で、この4年間くらいは物価上昇率が2.41%と高めです。

↓エクセルデータも貼っておきます。

ライフプランに反映すべき物価上昇率は0.5%~1.0%くらいが良いと思う

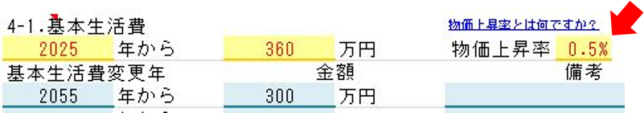

ライフプラン表では、住宅費や教育費、保険料、車等を除いた”基本生活費“について、初期値では0.5%の物価上昇率を設定しています。

この数年の物価上昇率は高めですが、日本国内では人口減少による経済の低成長を考えると、ライフプラン表に反映する物価上昇率は0.5%~1.0%程度が妥当かなと思います。

たかが1.0%だとしても基本生活費は数十年に及びますから大きな影響が出てきます。もしそれ以上の物価上昇になるようであれば給料も増えるはずと考え、いったんは0.5%~1.0%程度でみておいて、適宜見直しをする、という使い方がよいと思います。

たとえば、現在の基本生活費が年360万円(月30万円)だとして、

物価上昇率が0.5%の場合→50年後は462万円(月38.5万円)

物価上昇率が0.7%の場合→50年後は510万円(月42.5万円)

物価上昇率が1.0%の場合→50年後は592万円(月49.3万円)

となります。

リタイア後は一般的に現役時代よりも生活費が下がると考えれば、実際にはそこまで支出額は上がらないかもしれませんが、物価上昇率をどれくらいに設定しておくかでライフプラン表の結果が大きく変わります。

公的年金は物価の上昇に応じて多少上がるようにはなっていますが、追随する程は上がらない仕組みです(マクロ経済スライド)。

そういった事情もあるので、ライフプラン表は一度つくってお終いではなく、年1回など定期的に実態に合わせてメンテナンスしていく必要がありますね。

「自分でつくれるエクセル・ライフプラン表」では、入力シートの「基本生活費」のところで物価上昇率を自由に変更できますので色々とお試しください。

コメント